Menari saja, katanya. Ikuti iramanya. Apapun yang terjadi di dunia ini, gerakkan kakimu, tanpa perlu memikirkan seperti apa kamu terlihat.

Sejak bekerja di ibukota, saya mulai mengerti keluhan klise orang-orang yang dulu sering saya dengar. Kemonotonan. Setiap hari masuk kerja, selesai, (main), istirahat, pulang, dan besoknya seperti itu lagi. Seakan-akan kita dilempar ke sebuah lantai dansa dan diberikan musik yang tidak bisa kita pilih. Jadi kita menari sebisanya. Kalau tidak, kita akan tersenggol dan jatuh.

Buku Murakami ke-7 yang saya baca ini datang di tengah masa-masa awal saya berada di tengah silent mayhem itu. Saya awalnya tidak berniat membacanya. Seperti biasa, saya kabur sesekali dari dunia nyata ke toko buku. Tidak membeli apapun tidak apa-apa. Saya cukup senang ketika sekadar bisa membaca bagian awal buku-buku.

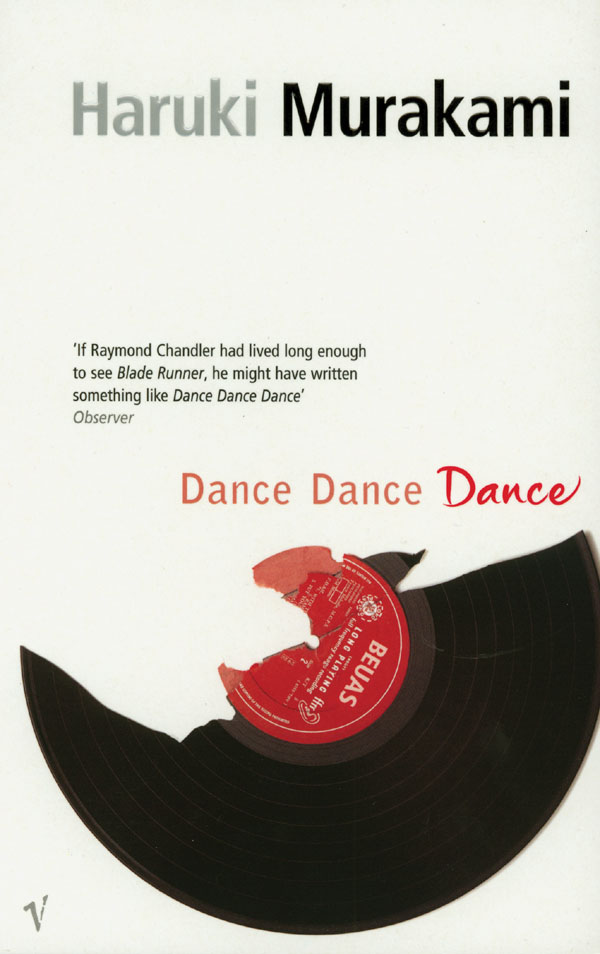

Dan bagian awal buku Dance Dance Dance tinggal di pikiran saya, bahkan beberapa hari setelah saya meninggalkan toko buku itu.

Obsesi seorang pria terhadap sebuah hotel. Dia mengingat sebuah hotel yang pernah dikunjunginya, dan ia merasa hotel itu memanggilnya (?).

Entah saya memikirkan sebuah tempat yang saya diam-diam rindukan, atau ada arti lain yang tidak saya sadari dari pembuka itu, saya akhirnya memutuskan untuk membeli buku ini dan membacanya.

Buku ini punya plot yang sangat lambat. Ada hal-hal aneh yang terjadi di sepanjang cerita, sentuhan mistis di tengah rasionalitas dunia nyata; lantai 16 yang bisa mengantarkan ke dunia lain yang gelap dan dihuni manusia domba, kematian misterius orang-orang di sekitar tokoh utama, atau suara tangisan dari gadis di masa lalu. Di bukunya yang dulu, "Kafka On The Shore", saya kesal dengan Murakami yang seakan terlalu "sabar" untuk memberikan pembaca inti ceritanya. Segalanya seakan tidak beraturan, tidak ada hal yang signifikan terjadi selama beratus-ratus halaman. Tapi anehnya saya tidak merasa kesal kali ini. Saya mulai merasa hidup memang alaminya membosankan seperti itu, dengan bumbu keanehan di sana-sini.

Saya juga tidak membacanya dengan tekun. Saya mengambilnya setiap kali ada waktu, di kamar mandi, sebelum tidur, atau malah ketika duduk di busway. Saya tidak peduli lagi apa ada hal yang menarik di ceritanya, saya merasa sedang berbagi tentang hidup dengan Murakami, dengan segala kebosanannya. Lucu karena saya tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya terhadap sebuah buku. Semua buku harus menarik terus menerus dari awal sampai akhir, menurut saya. Intens, menegangkan, atau lucu, mengharukan.

Tapi ternyata buku ini punya kejutan. Halaman-halaman akhirnya membuat saya menangis. Murakami ternyata memang sabar untuk membeberkan segalanya di puluhan halaman terakhirnya. Lalu momen magis dari sastra muncul. Saya begitu terlibat dengan perasaan dan pengalaman si tokoh, sampai saya merefleksikannya pada kehidupan saya sendiri. Ketika si tokoh akhirnya merasakan sesuatu, bahwa semua orang di sekitarnya akan hilang, prosa Murakami langsung menunjukkan tajinya. Saya tersedu-sedu menutup buku ini.

Entah apa yang bisa saya ambil darinya. Penulis yang begitu getol menyambangi alam mimpi dan ketidaksadaran orang ini menarik pembacanya ke tempat itu juga, ke ruangan-ruangan di ujung jiwa kita, yang biasanya terkunci rapat. Bahwa di tengah hidup yang kadang terlihat datar ini, manusia selalu punya perasaan-perasaan organik yang hidup dan tidak bisa diatur oleh sistem seperti apapun, di bawah kepalanya. Bahwa di tengah dunia yang mekanistis dan chaotic, seseorang selalu bebas untuk mempunyai satu ruangan pribadi di mana dia berbicara dengan dirinya. Menemui perasaannya dan menemui orang-orang yang telah meninggalkannya.

Kalau kamu sedang merasa ingin mengunjungi tempat itu, buku ini mungkin bisa membantumu.

F

Sejak bekerja di ibukota, saya mulai mengerti keluhan klise orang-orang yang dulu sering saya dengar. Kemonotonan. Setiap hari masuk kerja, selesai, (main), istirahat, pulang, dan besoknya seperti itu lagi. Seakan-akan kita dilempar ke sebuah lantai dansa dan diberikan musik yang tidak bisa kita pilih. Jadi kita menari sebisanya. Kalau tidak, kita akan tersenggol dan jatuh.

Buku Murakami ke-7 yang saya baca ini datang di tengah masa-masa awal saya berada di tengah silent mayhem itu. Saya awalnya tidak berniat membacanya. Seperti biasa, saya kabur sesekali dari dunia nyata ke toko buku. Tidak membeli apapun tidak apa-apa. Saya cukup senang ketika sekadar bisa membaca bagian awal buku-buku.

Dan bagian awal buku Dance Dance Dance tinggal di pikiran saya, bahkan beberapa hari setelah saya meninggalkan toko buku itu.

Obsesi seorang pria terhadap sebuah hotel. Dia mengingat sebuah hotel yang pernah dikunjunginya, dan ia merasa hotel itu memanggilnya (?).

Entah saya memikirkan sebuah tempat yang saya diam-diam rindukan, atau ada arti lain yang tidak saya sadari dari pembuka itu, saya akhirnya memutuskan untuk membeli buku ini dan membacanya.

Buku ini punya plot yang sangat lambat. Ada hal-hal aneh yang terjadi di sepanjang cerita, sentuhan mistis di tengah rasionalitas dunia nyata; lantai 16 yang bisa mengantarkan ke dunia lain yang gelap dan dihuni manusia domba, kematian misterius orang-orang di sekitar tokoh utama, atau suara tangisan dari gadis di masa lalu. Di bukunya yang dulu, "Kafka On The Shore", saya kesal dengan Murakami yang seakan terlalu "sabar" untuk memberikan pembaca inti ceritanya. Segalanya seakan tidak beraturan, tidak ada hal yang signifikan terjadi selama beratus-ratus halaman. Tapi anehnya saya tidak merasa kesal kali ini. Saya mulai merasa hidup memang alaminya membosankan seperti itu, dengan bumbu keanehan di sana-sini.

Saya juga tidak membacanya dengan tekun. Saya mengambilnya setiap kali ada waktu, di kamar mandi, sebelum tidur, atau malah ketika duduk di busway. Saya tidak peduli lagi apa ada hal yang menarik di ceritanya, saya merasa sedang berbagi tentang hidup dengan Murakami, dengan segala kebosanannya. Lucu karena saya tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya terhadap sebuah buku. Semua buku harus menarik terus menerus dari awal sampai akhir, menurut saya. Intens, menegangkan, atau lucu, mengharukan.

Tapi ternyata buku ini punya kejutan. Halaman-halaman akhirnya membuat saya menangis. Murakami ternyata memang sabar untuk membeberkan segalanya di puluhan halaman terakhirnya. Lalu momen magis dari sastra muncul. Saya begitu terlibat dengan perasaan dan pengalaman si tokoh, sampai saya merefleksikannya pada kehidupan saya sendiri. Ketika si tokoh akhirnya merasakan sesuatu, bahwa semua orang di sekitarnya akan hilang, prosa Murakami langsung menunjukkan tajinya. Saya tersedu-sedu menutup buku ini.

Entah apa yang bisa saya ambil darinya. Penulis yang begitu getol menyambangi alam mimpi dan ketidaksadaran orang ini menarik pembacanya ke tempat itu juga, ke ruangan-ruangan di ujung jiwa kita, yang biasanya terkunci rapat. Bahwa di tengah hidup yang kadang terlihat datar ini, manusia selalu punya perasaan-perasaan organik yang hidup dan tidak bisa diatur oleh sistem seperti apapun, di bawah kepalanya. Bahwa di tengah dunia yang mekanistis dan chaotic, seseorang selalu bebas untuk mempunyai satu ruangan pribadi di mana dia berbicara dengan dirinya. Menemui perasaannya dan menemui orang-orang yang telah meninggalkannya.

Kalau kamu sedang merasa ingin mengunjungi tempat itu, buku ini mungkin bisa membantumu.

F